Lochner von Nürnberg

Großbürgerfamilie mit Reichslehenbesitz

~1400 – ~1600

In Nürnberg, der alten freien Reichsstadt, wo die Kurfürsten heute noch im Glockenspiel der Frauenkirche am Hauptmarkt, bestaunt von abertausenden Touristen, ihren Kaiser Karl IV. umkreisen, und der 1356 die „Goldene Bulle“ generiert, die die Königswahl im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation durch die sieben Kurfürsten für alle Zeiten festschreiben soll, steigt kurzfristig eine weitere Lochner-Linie um 1450 auf. Sie sind ein „ehrbares Geschlecht“ der Reichsstadt, was in deren Fall als eine Art „Vorstufe“ zum Patriziat der Stadt gewertet werden hätte können, denn deren alteingesessene Familien scheuen sich nicht ihre Töchter mit den Nürnberger Lochnern zu vermählen.

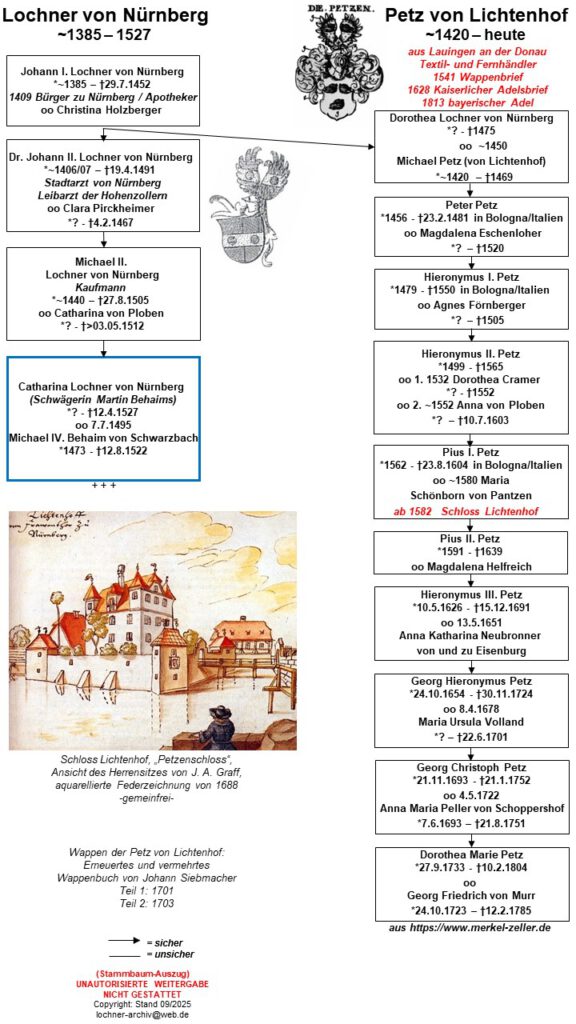

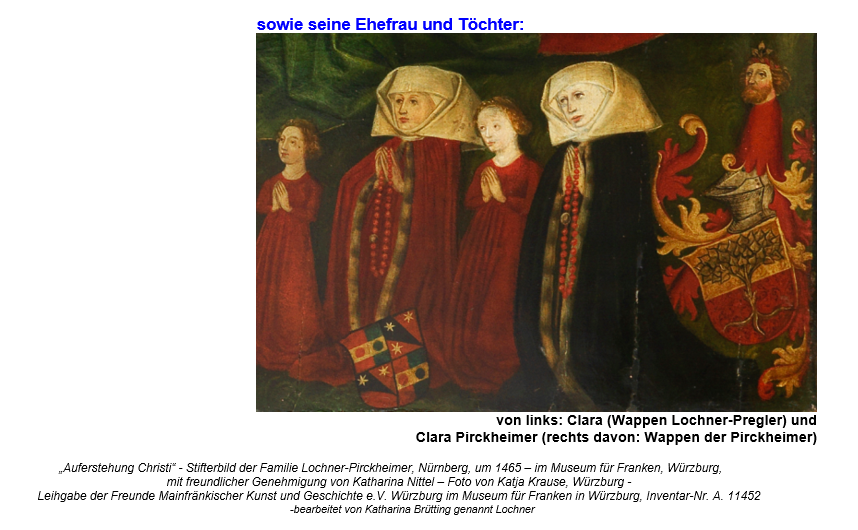

Diese Linie stammt augenscheinlich von den Drossenfelder Lochnern ab, d.h. sie sind nahe verwandt mit den Lochner von Hüttenbach und Lochner von Palitz. Sie werden als „Großbürgerfamilie mit Reichslehenbesitz“ bezeichnet (siehe oben: Ausschnitt/Wappen der Lochner von Nürnberg: Stifterbild der Familie Lochner-Pirckheimer „Auferstehung Christi“ – heute im Museum für Franken, Würzburg – bearbeitet von Katharina Brütting genannt Lochner)[1].

In den Standbüchern dieser Zeit ist 1406 Eberhard Lochner (von Drossenfeld) eingetragen (siehe 02 und 03 LVP – Lochner von Palitz)[2].

Mittelalterliche Ansicht von Nürnberg:

Hauptmarkt mit Kaiserburg und der Kirche St. Sebald im Hintergrund

https://pixabay.com/de/photos/gem%C3%A4lde-mittelalter-n%C3%BCrnberg-813973

Mit Johann I. Lochner von Nürnberg, seines Zeichens Apotheker ab 1438 in seinem Wohnhaus in der Burgstraße 1 in Nürnberg, mit Christina Holzberger liiert, hat er den Sohn gleichen Namens Johann II. Lochner. Diese Lochner-Linie gibt zwei Gemälde in Auftrag, die heute in Museen in England und Würzburg hängen, und von einigem kunstgeschichtlichen Wert sind, und so hat sich ein authentisches Bild von Lochnern im Mittelalter bewahrt. Laut der Kunsthistorikerin Anna Moraht, Berlin, „…ist der Bestand fränkischer Malerei aus der Mitte des 15. Jahrhunderts relativ überschaubar – allein schon deshalb ist das Lochner-Pirckheimer-Stifterbild um 1465 eine wahre Kostbarkeit!“ (siehe Anhang: Vergrößerung der Stifterbilder)[3].

„Auferstehung Christi“

Stifterbild des Dr. med. Johann II. Lochner von Nürnberg

und seiner Frau Clara Pirckheimer,

Nürnberg, um 1467

145 x 215,5 cm

im Museum für Franken, Würzburg,

mit freundlicher Genehmigung von Katharina Nittel –

Foto von Katja Krause, Würzburg –

Leihgabe der Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg

im Museum für Franken in Würzburg

Inventar-Nr. A 11452

Dr. med. Johann II. Lochner von Nürnberg, ist ein angesehener Arzt, sowohl als Leibarzt für die Hohenzollern und Wettiner tätig, als auch als Stadtarzt von Nürnberg. Er begibt sich 1435 auf eine lange Reise von sieben Monaten mit den Söhnen des Markgrafen von Ansbach, Johann und Albrecht Achilles, nach Jerusalem und schreibt darüber einen ausführlichen geographisch und topographisch wichtigen Bericht[4]. Diese Reisekonsilia haben sich bis heute erhalten in London[5]. 1454 am Reichstag zu Regensburg wird er gerufen, um den erkrankten Herzog Philip den Guten von Burgund (Seitenlinie der französischen Könige) zu behandeln (Biblioteca Marciana, Venedig). Seinem Sohn Johann III. Lochner von Nürnberg, der als hoher Geistlicher in Sachen der Reichsstadt Nürnberg beim Vatikan in Rom weilt und Ratgeber Kaiser Friedrichs III. ist, sowie des Herzogs Sigismund von Tirol und des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, erteilt er Anweisungen zur Vermeidung der allgegenwärtigen Pest auf seinen ständigen Reisen zwischen Nürnberg und Rom – Johann II. Lochner selbst übersteht mehrere Pest-Epidemien, so 1437 in Nürnberg, 1474 und 1483. Nach seinem Tod erwirbt dessen medizinische Fachliteratur sein Kollege, der Arzt, Humanist und Historiker, Hartmann Schedel. Dieser ist der Nachwelt hauptsächlich durch die sogenannte „Schedel’sche Weltchronik“ geläufig, in der die damalige Weltgeschichte illustriert wird; zunächst 1493 in lateinischer Sprache, Ende des gleichen Jahres in deutsch. Die 650 Holzschnitte darin stammen aus der Werkstatt von Michael Wolgemut, dem Lehrer Albrecht Dürers. Ein hervorragend erhaltenes Exemplar wurde im Jahr 2010 für ca. 850.000 US-Dollar in London versteigert.

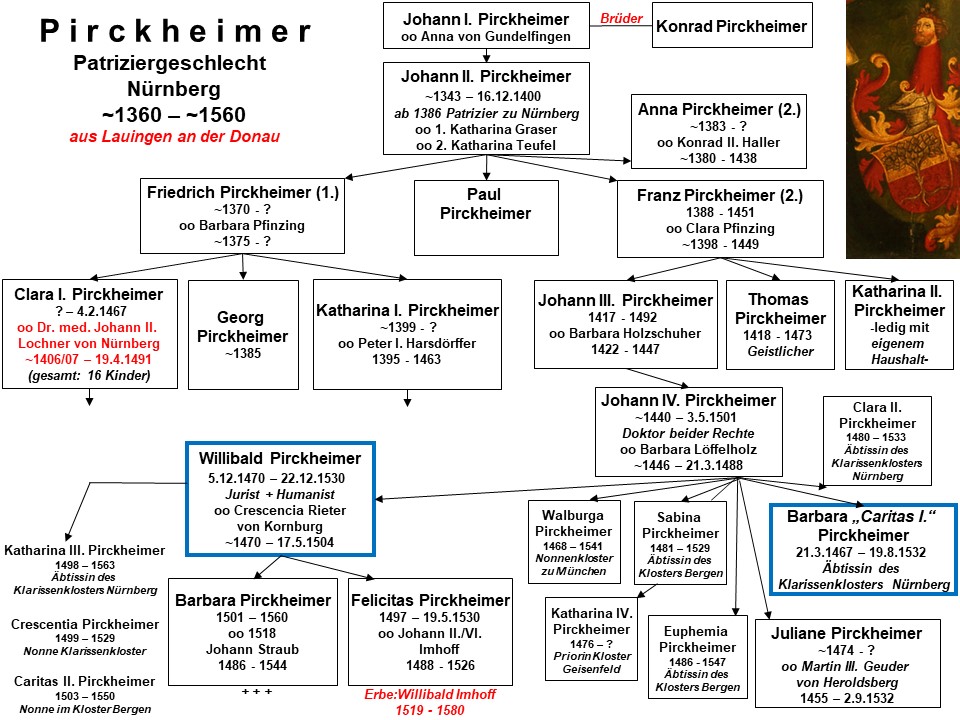

Wie schon unter 03 HISTORIE LVW/LVL erwähnt, hat seine Schwester, Dorothea Lochner von Nürnberg, um 1450, den aus Lauingen an der Donau stammenden Michael Petz geheiratet. Diese sind – wie die Lochner von Nürnberg – ein sogenanntes „ehrbares Geschlecht“ der Reichsstadt Nürnberg und werden im Tuch- und Fernhandel reiche Kaufleute; sie erhalten 1541 einen Wappenbrief und 1628 einen kaiserlichen Adelsbrief. Auf dem Herrensitz Lichtenhof (heute in Nürnberg gelegen), der über den Erbweg 1582 in die Familie kommt, wird der Schwedenkönig Gustav Adolf im 30jährigen Krieg 1632 sein Hauptquartier einrichten (siehe Anhang: Stammbaum der Petz von Lichtenhof).

Die Bedeutung von Dr. jur. utr. Johann III. Lochner von Nürnberg, dem Sohn des Nürnberger Stadtarztes, unterstreicht vorzüglich der untengenannte Text von Prof. Dr. Claudia Märtl (Ludwig-Maximilian-Universität München) im Eingang ihres Beitrags für das Pirckheimer-Jahrbuch 2003 für Renaissance- und Humanismusforschung (Band 18) über „il doctorissimo“, wie Johann III. Lochner von Nürnberg in Rom genannt wird, zum Thema „Venezianisch-deutsche Kulturbeziehungen in der Renaissance“:

„Im März 1464 kam ein junger Nürnberger namens Sebastian Lochner zu Markgräfin Barbara Gonzaga, einer geborenen Zollerin, an den Hof nach Mantua. Er war auf der Durchreise nach Rom, wo er seinen Bruder Johann Lochner abholen wollte, um ihn nach Deutschland zurückzubegleiten. Zu seiner Beglaubigung wies Sebastian der Markgräfin ein Schreiben ihrer Mutter aus Bayreuth vor, in dem diese den Vater des Bruderpaares in den höchsten Tönen lobte: “het wir sein oft nit gehabt, wir mussten vor langer zeit tod sein, das er uns mit der hilf gotes noch pißher gefristet hat“. In der Tat war der Mediziner Dr. Johann Lochner – Leibarzt der Hohenzollern und Nürnberger Stadtarzt – eine weithin renommierte Autorität. Barbara Gonzaga übernahm die Formulierungen ihrer Mutter in einem eigenen italienischen Empfehlungsschreiben, das an mehrere hohe Mitglieder der Kurie gerichtet war, und fügte hinzu, sie fühle sich allen Angehörigen der Familie Lochner verpflichtet, die stets große Anhänglichkeit gegenüber dem Haus Hohenzollern bewiesen hätten[6].

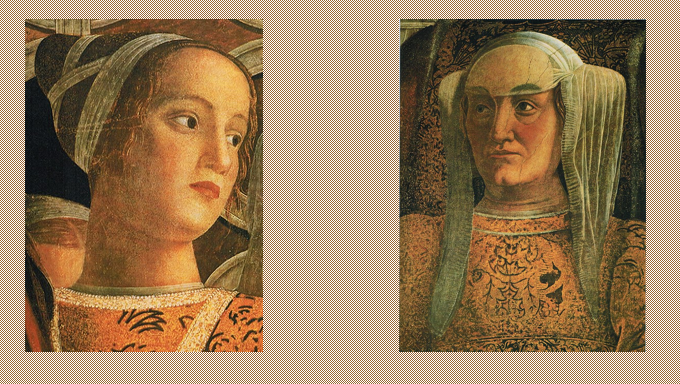

Barbara Gonzaga (Tochter) und ihre Mutter Barbara von Brandenburg

Barbara von Brandenburg (Haus Hohenzollern)

30.9.1422 – 7.11.1481

oo Ludovico III. Gonzaga – Markgraf von Mantua, Italien

Barbara Gonzaga

11.12.1455 – 31.5.1503

oo Graf Eberhard V. von Württemberg-Urach

Ausschnitte aus dem Fresko des Andrea Mantegna „Am Hof von Mantua“

-gemeinfrei-

Barbara von Brandenburg (verheiratete Gonzaga von Mantua – Haus Hohenzollern)[7], d.h. eine „frühe Preußin“, pflegt regen brieflichen Kontakt mit Johann III. Lochner, woraus ersichtlich ist, dass die Beiden – obwohl ein gewaltiger Standesunterschied besteht – ein annähernd freundschaftlich zu bezeichnendes Verhältnis haben[8].

Dr. jur. utr. Johann III. Lochner von Nürnberg

~1430/32 – 19.9.1484

„il doctorissimo“

mit freundlicher Genehmigung durch

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Leihgabe P.W. Merkelsche Familienstiftung

Graphik (Ausschnitt)

Inventar-Nr. MP14208

Der Stadtarzt Johann II. Lochner schafft es nicht nur in eine äußerst angesehene Nürnberger Familie einzuheiraten, denn mit Clara Pirckheimer, einer „Urgroßtante“ des Albrecht Dürer-Freundes Willibald Pirckheimer und Rat Kaiser Maximilians I., zeugt er 16 Kinder, von denen gerade einmal vier das Erwachsenenalter erreichen. Die hohe Kindersterblichkeit des Mittelalters ist dann als hauptsächlicher Grund zu nennen, warum der endgültige Aufstieg in den Patrizierstand versagt bleibt. Dies ist durchaus angedacht, lässt er sich doch 1431 eine eigene Wappen-Variante des Lochner-Wappens erstellen, insbesondere der ursprünglich silberne Querbalken wird nun „gülden“ und ist mit 2 Kugeln („Löchern“) belegt, die Helmzier bildet ein „offener Flug“ statt der Büffelhörner[9].

Die Tochter Clara Lochner schenkt einem Leonhard Pregler vier lebende Kinder, jedoch sein überlebender nächster Sohn, Sebastian Lochner (siehe oben) und dessen Frau Martha aus der Patrizierfamilie der Fütterer, die stolze Besitzer einer Ausgabe der Augsburger Bibel sind, hat keine weitere Nachkommenschaft (Zwillingssöhne sterben nach wenigen Monaten und ein behinderter Sohn namens Wolfgang lebt ab 1489 im Augustinerkloster Neunkirchen am Brand)[10]. Das gleiche traurige Schicksal ereilt den dritten Sohn Michael II. Lochner, laut Germanischem Nationalmuseum, Nürnberg – Dürer-Portal: Personen-Netzwerk – dem Freundeskreis Albrecht Dürers zuzurechnen, der mit seiner Frau Catharina von Ploben den jung verstorbenen Sohn Michael III. zeugt und die Tochter Catharina Lochner von Nürnberg.

Ihr Vater Michael II. Lochner von Nürnberg ist ein reicher Handelsherr, der als Erster venezianisches Glas nach Nürnberg importiert und die Handelsroute zwischen den beiden Städten kontrolliert – denn mütterlicherseits gehört er zu dem erlauchten Kreis deutscher Kaufleute in Venedig, der Stadt, die das damals noch unangefochtene Handelszentrum der bekannten Welt gewesen ist. Er hat sicherlich seine Ausbildung als Kaufmann bei seiner Tante Dorothea Lochner und deren Ehemann Michael Petz von Lichtenhof genossen (siehe oben), und die ein Kontor in Bologna in Norditalien betreiben, denn zwei ihrer Nachfahren werden dort sogar begraben. Seiner einzigen Tochter schenkt er zwei außerordentlich schöne Glasbecher zur Vermählung, was Nürnbergs Patriziat derart beeindruckt, dass in der Folge dies bei Familien, wie z.B. den Imhoff, in Mode kommt. Ihre Einführung bezeugt ein neues ästhetisches Empfinden unter der städtischen Elite Nordeuropas.

„B e h a i m – B e c h e r“

mit der Darstellung des Erzengels Michael, der einen Drachen tötet (links)

und die Heilige Katharina mit Schwert und Palmwedel (rechts)

auf der Rückseite findet sich als weiteres Bild das Wappen der Behaim von Schwarzbach:

Hochzeitsgeschenk von

Michael II. Lochner von Nürnberg

für seine einzige Tochter Catharina Lochner von Nürnberg

mit Michael IV. Behaim von Schwarzbach am 7. Juli 1495

The Behaim Beaker (probably 1495). CMoG 84.3.24. Purchased with the funds from the Museum Endowment Fund.

Image Licensed by The Corning Museum Of Glass, Corning, N.Y. (www.cmog.org), under CC BY-NC-SA 4.0. –

Der Behaim-Becher von etwa 1495 – mit freundlicher Genehmigung des Corning Museum of Glass, Corning, Bundesstaat New York, U.S.A.

Ein zweiter Becher befindet sich in Bremer Privatbesitz.

Frühere Eigentümer:

Sammlung Fritz und Mary Biemann bis 1984

Sammlung Robert von Hirsch bis 1978

Heute steht einer dieser kunstvollen Becher im Corning Museum of Glass in Corning, US-Bundesstaat New York (das größte Glasmuseum weltweit), und er zeigt die Bildnisse der heiligen Katharina und des heiligen Michael, sowie das Wappen der Behaim von Schwarzbach[11].

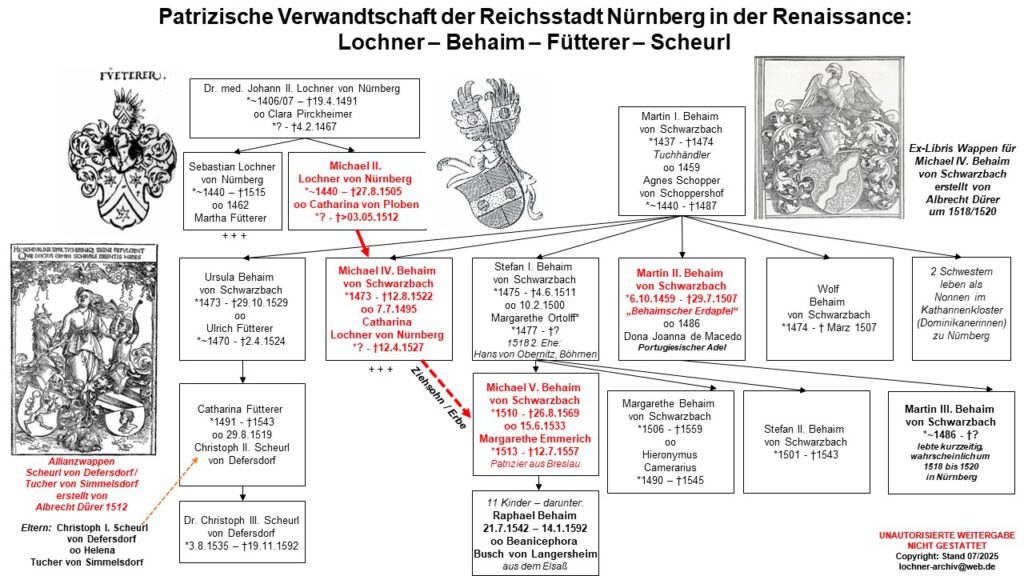

Catharina Lochner von Nürnberg heiratet am 7.7.1495 keinen geringeren als Michael IV. Behaim von Schwarzbach:

Ratsherr, Bürgermeister und Patrizier der Reichsstadt Nürnberg. Er ist der jüngere Bruder des Erfinders des ersten Globus der Welt, Martin Behaim, der heute im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, zu besichtigen ist (UNESCO-Weltkulturerbe seit 2023 „Behaimscher Erdapfel“), und, da viel in der Welt für die Könige von Portugal unterwegs, in seiner Heimatstadt bei seinem Bruder und Catharina Quartier bezieht (siehe: Verwandtschaftsbeziehungen in der Reichsstadt Nürnberg in der Renaissance) .

Michael und Catharina bleiben kinderlos; ziehen jedoch seit 1511 ihren Neffen, Michael V. Behaim (1510 – 26.8.1569), auf, den Sohn seines Bruders Stefan und dessen Frau Margarethe Ortolff. Stefan ist 1511 gestorben. Die Mutter wird 1518 die dritte Ehefrau des Reichsschultheiß Hans von Obernitz, einem böhmischen Ritter. Der Neffe wird zum Ziehsohn und Erbe der „Behaim-Becher“ und des Gemäldes von Catharinas Vater, Michael II. Lochner von Nürnberg („Anbetung Christi“, das zweite Gemälde, dass die Lochner von Nürnberg in Auftrag geben – es wird dem Maler Hans Leonhard Schäufelein, einem Schüler von Albrecht Dürer, von 1506 zugeschrieben und hängt heute in der Compton Verney Art Gallery in England -Nähe Birmingham- siehe: ganz unten) und bleibt bis zu dessen Ausbildungsbeginn zum Kaufmann in Mailand 1523 bei Ihnen. Zudem sind beide 1511/1512 als „Findelpfleger“, also für Waisenkinder der Stadt Nürnberg zuständig. 1527 stirbt Catharina, die Schwägerin Martin Behaims, und hinterlässt ihr Vermögen den Armen (siehe: 04 LVN Martin V. Behaim – Ziehsohn Catharina Lochners von Nürnberg).-

www.sueddeutsche-patrizier.de

-Datenbank: gegründet von Hanno Trurnit,

seit 2017 weitergeführt von Frank Leiprecht-

Mit Werner II. Lochner (~1420 – 1494) ist die Geistlichkeit bei der Nürnberger Linie des alten fränkischen Rittergeschlechts erneut vertreten; von 1461 – 1494 stellt er den Abt des Benediktinerklosters St. Johann in Michelfeld (heute Stadtteil von Auerbach in der Oberpfalz) – und bereits ab 1451 ist er als Stellvertreter des vorherigen Abtes, Hartung Pfersfelder (1436 – 1451, gestorben 1458 in Bolsena/Italien), genannt. Er tritt in mehreren Urkunden auf, die u.a. zeigen, dass er in Lehen investiert, wo Eisenhämmer betrieben werden. Da die Oberpfalz vor dem 30jährigen Krieg (1618 – 1648) als „Ruhrgebiet des Mittelalters“ gilt, ist dies sicherlich eine wichtige Einnahmequelle des Klosters.

Werner II. Lochner von Nürnberg

Abt des Klosters Michelfeld 1461 – 1494

Foto: Reinhard Bruckner, Auerbach in der Oberpfalz

(weitere Daten: siehe 02 LVN Daten)

Nähere Verwandtschaft dieser adeligen Lochner-Linie sind mit bedeutenden Patrizierfamilien verschwägert, und in der Tradition von Dr. med. Johann II. Lochner als Ärzte tätig:

so Dr. med. Johann IV. Lochner von Nürnberg (1475 – 1525), der mit seiner Familie am Milchmarkt (heute: Albrecht-Dürer-Platz) in Nürnberg lebt, „Untere Schmiedgasse 3“. 1509 erscheint er ebenfalls als Stadtarzt von Nürnberg und ist in zweiter Ehe mit der Patriziertochter Kunigunde Holzschuher von Harrlach (1484 – 1550) verheiratet. Sie setzt als Nachfolgerin ihrer Verwandten, Catharina Lochner von Nürnberg (Behaim), die 1527 verstirbt, deren Aufgabe als Pflegerin des Findelhauses, also für verwaiste Kinder, im Auftrag der Reichsstadt Nürnberg, fort.

Die Holzschuher von Harrlach sind eine der ältesten Patrizierfamilien Nürnbergs, 1228 erstmals erwähnt und existieren bis heute. Die Holzschuher entstammen wahrscheinlich der Ministerialität (Ritterschaft) aus der Umgebung von Nürnberg. Die durch den Handel mit flandrischen Tuchen reich gewordenen Holzschuher sind ab 1319, mit kurzen Unterbrechungen, bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit im Jahr 1806 im „Inneren Rat“ vertreten und gehören nach dem „Tanzstatut“ des Nürnberger Patriziats zu den zwanzig alten ratsfähigen Geschlechtern. Das Handelshaus der Holzschuher gehört im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit zu den bedeutendsten Unternehmen der Reichsstadt.

Die Söhne des o.g. Lochner-Arztes treten wiederum in die Fußstapfen des Vaters:

Dr. med. Johann V. Lochner von Nürnberg (~1515 – 1533), der wohl als Ältester das Haus am Milchmarkt in Nürnberg („Untere Schmiedgasse 3“) übernimmt, vermählt sich mit Ursula Imhoff 1533, kurz vor seinem Tod. Offensichtlich ist er – gemeinsam mit seiner Mutter – seit 1526 für Findelkinder zuständig. Durch seinen frühen Tod kommt der zweite Bruder, Dr. med. Jobst Lochner von Nürnberg (1519 – 1584), in die Nutznießung des Hauses am Milchmarkt, wo er dann mit seiner Angetrauten, Helena Imhoff, die wie ihre Schwägerin aus einem Nürnberger Patriziergeschlecht stammt, wohnt. Als Arzt hat er von 1563 – 1584 die wichtige Aufgabe eines Pflegers des sogenannten „Siechkobels“ zu St. Johannis in Nürnberg inne. Parallel dazu, ab 1577 bis zu seinem Tode im Jahre 1584, ist er zuständig für das Stadtalmosenamt.

Die Reichsstadt Nürnberg erlässt bereits 1370 eine der ersten Verordnungen gegen das permanente Betteln in der Stadt, das schließlich völlig verboten wird, denn die vollständige Versorgung von Bettlern, Alten und Kranken – vor allem der Aussätzigen (Lepra-Kranke) – geht langfristig in die Verantwortung der Stadt über. Es entstehen die sogenannten „Siechkobel“ (insgesamt vier an der Zahl), darunter der Erste seiner Art (von 1234 bis 1807) im heutigen Stadtteil Johannis, etwa 800 m westlich der Stadtumrandung im heutigen Johannisfriedhof, was dem Gelände entspricht, das König Heinrich VII. dem Deutschherrnorden geschenkt hat. Die Menschen sind dort in für sie gebauten Häusern untergebracht mit eigener Kirche und Friedhof. Das resultiert daraus, dass die Kranken keinerlei Kontakt zu gesunden Menschen haben dürfen, wobei die Spendenbereitschaft im Mittelalter außerordentlich hoch ist. Die Einwohnerzahl Nürnbergs beträgt um diese Zeit etwa 25.000 – auf alle vier Siechkobel verteilt, leben 50 – 60 Kranke, ein Viertel Prozent der Bevölkerung.

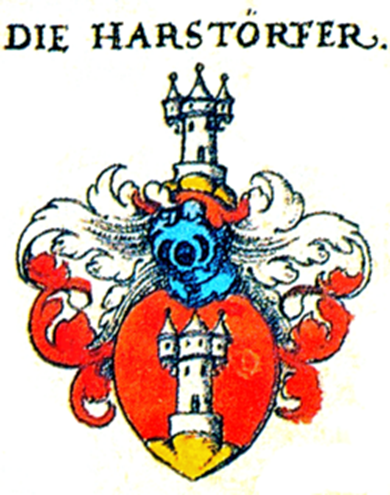

Die Schwester der beiden Ärzte, Kunigunde Lochner von Nürnberg (~1517 – 1571) wird von den Eltern einem weiteren Patrizier Nürnbergs angetraut, Christoph I. Harsdörffer von Enderndorf (1505 – 1578). Die Tochter Susanna (1549 – 1621) verheiratet sich später mit Hans Oelhafen von Schöllenbach.

Die Oelhafen von Schöllenbach sind eine Patrizierfamilie der Reichsstadt Nürnberg – erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1363. Die Herkunft der Oelhafen ist unklar, sie sollen aus Zürich stammen, wo sie um 1350 als Regimentsräte eingetragen sind. Der Name leitet sich vom ursprünglichen Wappensymbol ab, einer Ölkanne („Hafen“ ist ein altes oberdeutsch-schweizerisches Wort für ‘irdenes Gefäß’ oder ‘Behältnis’). Sie sollen dann über Lauingen nach Nördlingen eingewandert sein. Von dort aus verzweigen sie sich weiter nach Nürnberg, Leipzig und Breslau in Schlesien (heute Polen). Tobias Oelhafen von Schöllenbach (1601–1666), Nürnberger Diplomat, unterschreibt als Vertreter der Reichsstadt Nürnberg im Jahre 1648 gemeinsam mit dem Ratsherrn Jobst Christoph Kreß von Kressenstein, den Westfälischen Frieden und wird 1652 Prokanzler der evangelischen Universität Altdorf. 1813 wird die – heute noch blühende – Familie Oelhafen von Schöllenbach im bayerischen Adel immatrikuliert.

Kunigundes Sohn, Paulus V. Harsdörffer, macht Karriere in sämtlichen Ämtern der alten Reichsstadt

(siehe 02 LVN DATEN).

Die Harsdorf von Enderndorf (historisch auch: Harsdörffer) sind Patrizier Nürnbergs – erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1377. Die Harsdorf sind, mit kurzen Unterbrechungen, ab 1450 bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit im Jahre 1806, im „Inneren Rat“, d.h. sie gehören den regierenden Familien an. Sie stammen aus der Ritterschaft um Kulmbach bei Bayreuth, wahrscheinlich aus der gleichnamigen Ortschaft Harsdorf. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts lassen sich zwei Junker der Harsdorf in der Reichsstadt Nürnberg nieder und nehmen 1377/80 das Bürgerrecht an. Mit der Zulassung zum „Inneren Rat“ 1450 werden sie in das Nürnberger Patriziat aufgenommen. Sie haben ihren Reichtum vor allem durch den Fernhandel gemehrt. Die Harsdorf sind noch bis ins frühe 17. Jahrhundert als Montanunternehmer in den Kupferrevieren Thüringens und Sachsens tätig und in der Spätphase eng verbunden mit den Imhoff. Ein Zweig findet sich in der Reichsstadt Ulm; 1813 werden sie als „Edle“ im bayerischen Adel immatrikuliert, 1841 in den bayerischen Freiherrenstand erhoben.

Die Imhoff sind eine der ältesten und bedeutendsten süddeutschen Patrizierfamilien und bauen eines der größten Handelshäuser Europas auf. Ursprünglich wohl einem Rittergeschlecht entstammend, zählen sie Mitte des 13. Jahrhunderts zum Patriziat der Stadt Lauingen an der Donau. Ab 1268 geht ein Zweig nach Nürnberg und werden um 1350 in das Nürnberger Patriziat aufgenommen. Die Nürnberger Imhoff sind von 1402 bis 1806 im „Inneren Rat“ vertreten und finden durch den Erwerb von Landgütern zugleich Aufnahme in die Reichsritterschaft.

Die Nürnberger „Imhoffsche Handelsgesellschaft“ und weitere Familienunternehmen sind um 1381 im Handel zwischen Venedig, Nürnberg und Osteuropa tätig. Zweige der Familie lassen sich in anderen oberdeutschen Reichsstädten und Handelszentren wie Augsburg (1396), Ulm (1422), Donauwörth (um 1425) und Memmingen (1441) nieder. Frühe Niederlassungen bestehen in Venedig, Salzburg, Linz, Prag, Brünn und Olmütz. Sie zählen zu den großen Unternehmern Europas und machen erhebliche Gewinne im Handel mit italienischem Safran. Um 1500 weiten die Imhoff das Handels- und Tausch- zum Geld- und Bankgeschäft aus und beteiligen sich am Silber- und Goldbergbau in Sachsen und Schlesien. Ab 1540 finanzieren sie europäische Höfe mit Krediten.

Mehrere Linien der Familie sind von 1395 bis ins 19. Jahrhundert in Augsburg ansässig; 1538 werden sie ins dortige Patriziat aufgenommen. Während die Nürnberger Zweige in der Reformation evangelisch werden, bleiben die Augsburger Imhoff katholisch. Zweige der Familie gehen später auch nach Österreich sowie nach Sachsen, Braunschweig, Hannover und in die Niederlande. Einige Linien davon bestehen bis heute und werden ab 1679 in den Reichsfreiherrenstand erhoben, die übrigen im 19. Jahrhundert in den bayerischen Freiherrenstand[12].-

Nach aktuellem Kenntnisstand erlischt diese Linie der Lochner von Nürnberg damit um 1600.

„Anbetung Christi“

Stifterbild des Michael II. Lochner von Nürnberg

und seiner Frau Catharina von Ploben,

Nürnberg, um 1506

149,5 x 119 cm

– Hans Leonhard Schäufelein,

einem Schüler Albrecht Dürers

zugeschrieben –

links: Michael II. Lochner von Nürnberg (dessen Wappen seiner Frau zugewandt,

weshalb sich die Tingierung „seitenverkehrt“ zeigt – ein heraldisch-höflicher Gestus) und sein Sohn Michael III.

rechts: Allianzwappen seiner Tochter Catharina Lochner von Nürnberg

und Michael IV. Behaim von Schwarzbach, daneben das Wappen der Catharina von Ploben

Gemälde in der Compton Verney Art Gallery – U.K. – (Northern European Collection)

mit freundlicher Genehmigung der Collections and Exhibitions Managerin: Annelise Hone,

Reference-No.: CVCSC:0268N „Master Of The Schwabach Altarpiece Christ Taking Leave Of His Mother 1506“

Compton Verney, photo by Jamie Woodley

A N H A N G:

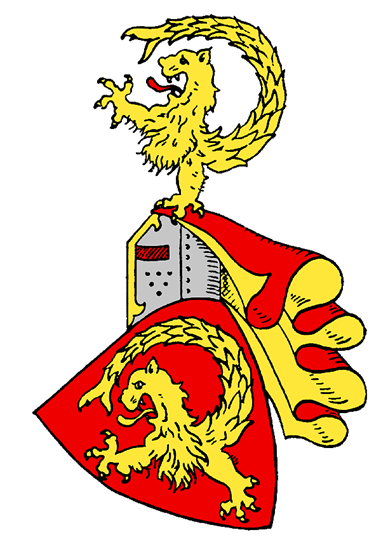

STAMMBAUM (Auszug) Patriziergeschlecht Pirckheimer

Quellen:

www.sueddeutsche-patrizier.de

www.encyclopedia.com

STAMMBAUM (Auszug) Petz von Lichtenhof

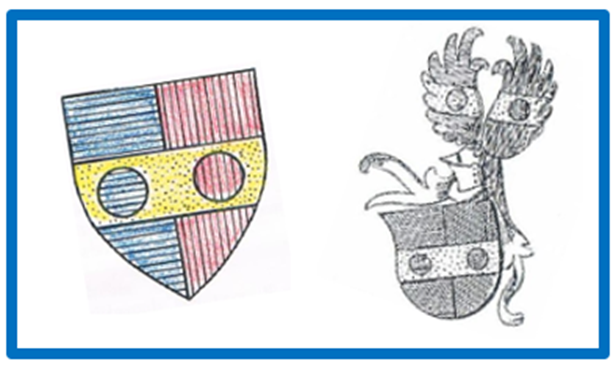

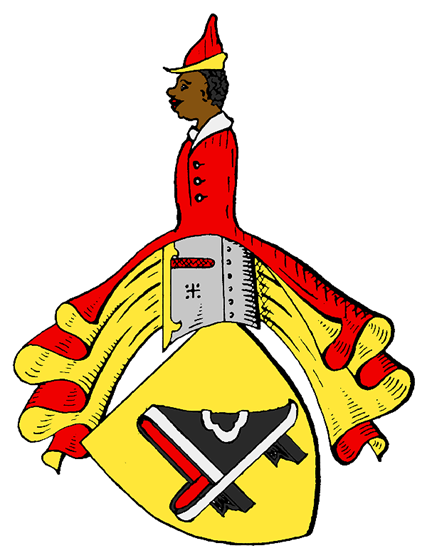

W A P P E N:

WAPPEN der Nürnberger Geschlechter:

Petz von Lichtenhof:

Erneuertes und vermehrtes Wappenbuch von Johann Siebmacher,

Teil 1: 1701 / Teil 2: 1703

Holzschuher von Harrlach und von Imhoff-Wappen:

GdHa – Genealogisches Handbuch des Adels, Band 84, 1984 –

Harsdörffer von Enderndorf und Oelhafen von Schöllenbach:

Horst Appuhn (Hrsg.): „Johann Siebmachers Wappenbuch.

Die bibliophilen Taschenbücher 538“,

2. verb. Aufl., Dortmund, 1989

* * *

UNAUTORISIERTE WEITERGABE NICHT GESTATTET

Copyright: Stand 07/2025

lochner-archiv@web.de

-

Paul-Joachim Heinig: „Kaiser Friedrich III. (1440 – 1493), Hof, Regierung und Politik – Vol. 1 – 3, Köln,

S. 509 ↑

-

Eberhard Lochner (von Drossenfeld) 1406 Standbuch-Nr. 298 – Namensregister zu den Bürgerbüchern in den Amts- und Standbüchern der Stadt Nürnberg ↑

-

Zitat nach einer Mail vom 5. 8.2023 an die Verfasserin ↑

-

Johann Kamann (Hrsg.): „Die Pilgerfahrten Nürnberger Bürger nach Jerusalem im 15. Jahrhundert, namentlich die Reiseberichte des

Dr. med. Hans Lochner und des Jörg Pfinzing“, in: MVGN 2 (1880), S. 78 – 163 ↑ -

Wellcome Historical Medical Library – Cod. Wellc. 433 – nach H. J. Vermeer: „Johannes Lochners Reisekonsilia“

in: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 56 (1972), 145 – 196 ↑ -

Das Schreiben der Barbara von Hohenzollern an ihre Tochter Barbara Gonzaga findet sich in: Archivio di Stato Mantova, Archivio Gonzaga, b. 514 fol. 51r vom 7. Februar 1464; die Empfehlungsschreiben der Barbara Gonzaga für Sebastian Lochner in ASMnAG b. 2887 l. 43 fol. 87v – 88v vom 14. März 1464 ↑

-

Bildnis der Barbara von Brandenburg, verheiratete Gonzaga Markgräfin von Mantua in Italien (Ausschnitt des Freskos von Andrea Mantegna), 15. Jhd. ↑

-

Wortlaut Frau Prof. Dr. Claudia Märtl – in: Pirckheimer-Jahrbuch 2003 für Renaissance- und Humanismusforschung (Band 18) über „il doctorissimo“, zum Thema „Venezianisch-deutsche Kulturbeziehungen in der Renaissance“ ↑

-

Wappen der Lochner von Nürnberg bei Siebmacher als „Lochner I“ unter „Abgestorbener bayerischer Adel II „, Tafel 77:

verliehen von König Sigismund an den Stadtarzt Dr. Johann II. Lochner – Sabbato post Ulrici 1431, Reichsadelsakten:vom 7.7.1431

Regesta Imperii XI, No. 8681 – Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/AVA Adel RAA 253.18 ↑ -

Stadtbibliothek Bamberg STAB BA 113 Nr. 4, f. 64/65 und f. 67/68. Sein Vater Sebastian Lochner übergab einmalig 300 fl. 1489 an das

Kloster als Leibgeding (= Leibrente im Alter). ↑

-

Andrea Bayer (Hrsg.): „Kunst und Liebe im Italien der Renaissance“, Metropolitan Museum of Art, New York, U.S.A. –

Details diese Becher betreffend erhielt die o.g. Autorin durch Herrn Dr. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk vom Corning Museum of Glass in Corning, (heute Leiter des Glasmuseums Hentrich/Kunstpalast Düsseldorf) – sowie

Anne Simon: „The Cult of Saint Catherine of Alexandria in Late-Medieval Nuremberg“ – Taylor & Francis Ltd, New Edition 2012.Der zweite Becher ist in Bremer Privatbesitz. – Venedig des Mittelalters = unangefochtenes Handelszentrum der damaligen Welt: www.fembio.org (Betreiberin: Prof. Dr. Luise F. Pusch, Boston, U.S.A.) ↑

-

siehe dazu: Lorenz Holzschuher – Nachfahrenliste Holzschuher – Muffel – Pfinzing, Stand 02/2016: Nr. 986 Cunegunda Lochner, verstorben 1571,

verheiratet mit Christoph I. Harsdörffer, Nr. 1003, 1505 – 1578 – Siechkobel St. Johannis: siehe dazu Webseite der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nürnberg St. Johannis (Kapitel 2: Das Leben im Siechkobel) – Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): „Holzschuher von Harrlach, Patrizierfamilie“, Stadtlexikon Nürnberg, 2. verbesserte Auflage, W. Tümmels-Verlag, Nürnberg, 2000 – Oskar Pusch: „Die Breslauer Rats- und Stadtgeschlechter in der Zeit von 1241 bis 1741“, Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1986, S. 173–182 – Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): „Harsdörffer. Harsdorf von Enderndorf, Patrizierfamilie“, Stadtlexikon Nürnberg, 2. verbesserte Auflage, W. Tümmels-Verlag, Nürnberg, 2000 – Christoph Freiherr von Imhoff: „Imhoff“, in: Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 10, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, 1974 ↑