Lochner von Königstein in der Oberpfalz

1183/84 – ~1400

Es kann angenommen werden, dass sich eine Linie der Lochner, vielleicht zu Beginn des 11. Jahrhunderts, vom ersten Sitz Loch bei Hollfeld schließlich bis in die Oberpfalz ausbreitet, denn die Franken wollen die eroberten Gebiete stärker in ihr Reich integrieren und entsenden deshalb loyale fränkische Rittergeschlechter. Die Oberpfälzer Lochner verwenden außerdem die gleichen Vornamen wie die fränkischen Lochner

(siehe: 02 HISTORIE Ochs von Gunzendorf).

Um 1183 wird dort zunächst Eberhard von Lochner bezeugt, so wie ein Jahr später zusammen mit seinem Bruder Godebalt, wo sie als Zeugen in einer Urkunde für das Kloster Michelfeld unter den Ministerialen der Grafen von Sulzbach auftreten, und damit als überhaupt die ersten Lochner zu nennen sind[1]. Ihre Nachkommenschaft hat als Lehnsherren die Reichsministerialen von Königstein, und sie gründen tatsächlich ihr Dörfchen Loch, so wie die Verwandtschaft an der Wiesent in Franken. Die geographischen Ähnlichkeiten der beiden Loch-Ortschaften sind frappierend: Felsen und Höhle – sogar die „Löcher“ in den jeweiligen Felsen haben ähnlich klingende Namen: „Kühloch“ und „Kühkerk“[2]

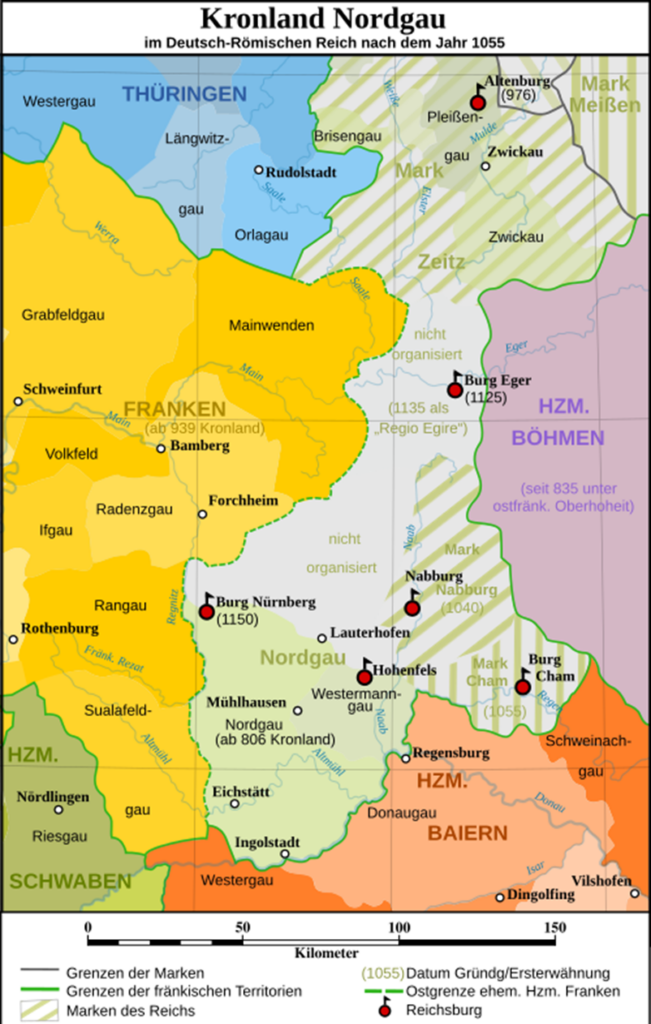

Das vom deutschen König bzw. Kaiser gehaltene Königsland NORDGAU –

als Teil der herrschaftlichen Organisation des Heiligen Römischen Reichs –

in Fortführung des von Karl dem Großen begonnen Systems der Marken

Grenzen der Herzogtümer und ihrer Gaue nach Gustav Droysen, 1886,

Grenzen innerhalb des Nordgaus nach Karl Bosl, 1976

Die Grafen von Sulzbach sind eines der mächtigsten Adelsgeschlechter im Deutschen Reich und stammen aus dem „bairischen Nordgau“, also der heutigen Oberpfalz. Ihr Stammsitz ist die Burg Sulzbach (heute Stadt Sulzbach-Rosenberg). Dieses Geschlecht der Oberschicht existiert um das Jahr 1000 bis 1188; ihre Leitnamen sind Gebhard, Berengar und Heinrich, der sich bei einem der wichtigsten späteren „Schenkischen Dienstleuten“, wie Eckard Lullies die Lochner von Königstein nennt, selbst nach über 100 Jahren hält (Gebhard Lochner zwischen 1319 und 1344). Die Sulzbacher Grafen gehen wichtige Verbindungen ein: Gebhard III. von Sulzbach ist mit Mathilde, der Tochter des bayerischen Herzogs Heinrich IX. verheiratet, Gertrud von Sulzbach wird als Gemahlin König Konrads III. deutsche Königin, Luitgart von Sulzbach wird Herzogin von Niederlothringen und Bertha von Sulzbach (trägt dort den Namen „Irene“) geht als Gemahlin von Manuel I. Komnenos als Kaiserin von Ostrom, dem Byzantinischen Reich, in die Geschichte ein.

Lochner von Königstein in der Oberpfalz

www.geoportal.de/bayernatlas – Landkarte im Bayernatlas –

bearbeitet von Katharina Brütting genannt Lochner

Und die Oberpfälzer Lochner-Linie pflegt engen Kontakt mit der fränkischen Verwandtschaft, denn ein stetiges Konnubium[3] unter den Lochner-Linien ist verbürgt, wie bei den späteren Palitzer und Hüttenbacher Lochnern – so gehen die fränkischen Lochner mehrmals Ehen mit Frauen aus dem Geschlecht der Hellwagen ein, die zu den Vasallen der Schenken von Reicheneck gehören und rund um Königstein (Funkenreuth) begütert sind, bzw. bis 1580 mit der Hofmark Leuzenhof (heute: Stadt Grafenwöhr)[4].

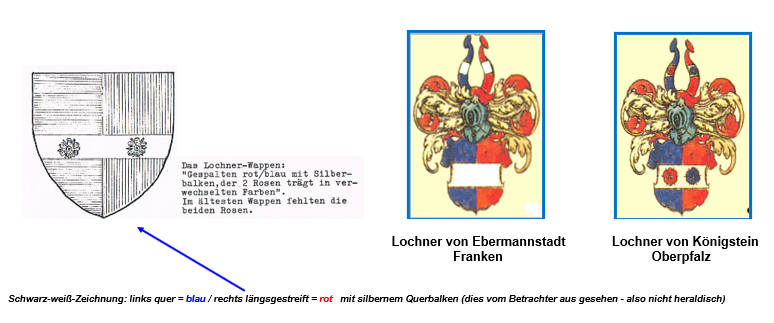

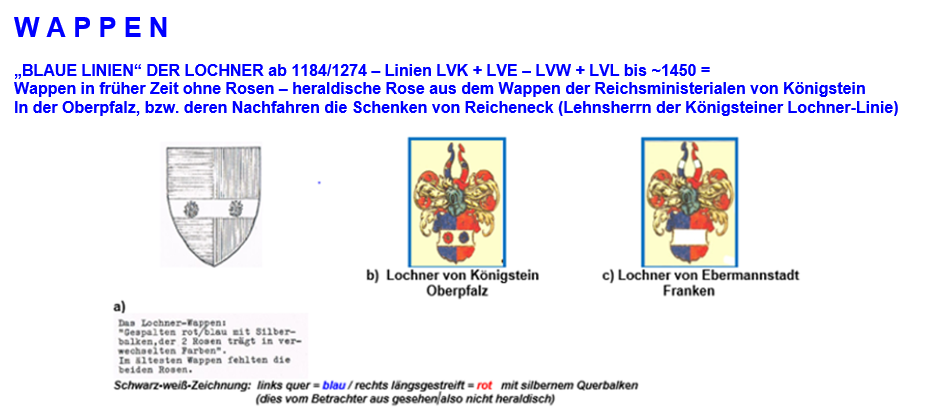

Die Oberpfälzer Lochner-Linie übernimmt in ihr blau/rotes Lochner-Wappen, die heraldische Rose aus dem Wappen der Reichsministerialen von Königstein; auch deren direkte Nachfahren, die Schenken von Reicheneck, eignen sich dieses Wappen ohne Abänderungen an, was für das hohe Ansehen des Geschlechts der Königstein spricht[5].

Die schillerndste Persönlichkeit dieser Linie, die ebenso im Pegnitztal zu finden ist, stellt zweifellos der „Raubritter“, oder wie man im Mittelalter dazu sagt: „Placker“ Heinrich Lochner von Königstein in der Oberpfalz, dar; einer der engsten Gefolgsmänner seiner Lehensherrn, der Schenken von Reicheneck um 1350, insbesondere Konrad III., dem Haupt der Konrad’schen Linie[6] darf er als enger Vertrauter gelten. Dieser Konrad III. Schenk von Reicheneck wehrt sich vehement gegen den Machtschwund seines Hauses (Gegner: Reichsstadt Nürnberg und die Pfalzgrafen bei Rhein aus dem Hause Wittelsbach), d.h. dass er in Fehden seine Rechte durchzusetzen versucht und auch vor Raubzügen nicht zurückschreckt, was jedoch schlussendlich ihre Macht nachhaltig schwächt. Seine urkundlich belegten Beinamen in den Jahren von 1322 bis 1348 klingen nicht umsonst nach streitbaren Auseinandersetzungen: Konrad der Rauber oder Konrad der Krieger – es ist die Zeit des Niedergangs des Rittertums!

Die Schenken von Reicheneck stammen von Walter Schenk von Klingenburg am Main ab, einer Seitenlinie der Schenken von Limpurg, der vor 1240 eine Erbtochter des Reichsministerialen Ulrich von Königstein (Oberpfalz) heiratet (siehe: 02 HISTORIE Lochner in Franken vor 1300 – Codex Manesse – „Herr Schenk von Limpurg“). Seine Nachkommen leben auf Reicheneck bei Hersbruck ab 1278 und führen dessen Wappen. Um 1330/1340 liegt die Dorfherrschaft in Loch bei Königstein bei den Schenken von Reicheneck.

Burg Reicheneck

1238 erbaut als Sitz des Reichsministerialen Ulrich von Königstein

Stich von Friedrich Albert Annert, um 1794

-gemeinfrei-

Laut Voit ist ihnen nicht vergönnt, was anderswo in Franken oder dem Vogtland Reichsministerialen gelingt wie den Vögten von Weida und Plauen (heutiges Fürstenhaus Reuß) oder den Marschall von Pappenheim. So ergeht es ebenso den Edelfreien von Schlüsselberg, denen die Arrondierung eines Territoriums „auf dem Gebürg“ (heutige Fränkische Schweiz) versagt bleibt (siehe: 03 LVE HISTORIE – sowie 02 HISTORIE Lochner in Franken vor 1300 – Anhang:

DIE EHEMALIGEN HERREN DES LANDES).

Heinrich Lochner ist derweil 1338 mit Kunigunde von Gotelmshofen (heute Thalheim, Ortsteil von Happurg) liiert[7], die seinem Stand entspricht, und diese Dienstmannen gehören ebenfalls zur sogenannten „familia“ der Schenken von Reicheneck, die der Verheiratung zustimmen müssen. Nur die Gotelmshofer und die Lichtensteiner aus diesen Reihen haben einen ritterlichen Ansitz mit zugehöriger Grundherrschaft behaupten können[8].

Der „Schenkische Lehnhof“ um 1350 muss ein regionales Zentrum in diesem Teil des Nordgaus gewesen sein. Wie Eckard Lullies schreibt, spricht dafür schon die große Anzahl reisiger Personen und Geschlechter deren sogenannter „familia“ (siehe oben), wie z.B. die Forchheimer, Deckersberger, von Egensbach, von Kegelheim, Kühnhofer, von Winterstein, Lochner von Königstein, von Birkensee, von Braunsbach, von Stöppach, Steinlinger, Hellwagen, von Gothelmshofen-Gotzenberg-Thalheim, Weißenberger, Werdensteiner (Spehmück) und, vor allem, deren einflussreichster Clan von Schweinach-Türriegel-Schwab-Hager (Erstnennung 1260). Zu dieser Schicht gehören zudem die Vorfahren Nürnberger Geschlechter wie Valzner, Teufel, Fürer und Ortlieb. Die Schenken von Reicheneck belehnen die Oberschicht der Reichsstadt Nürnberg, wie Katerpeck, Pfinzing, Mendel, Koler und Derrer, und diese mussten ihre Lehen beim „Herrenfall“ auf Reicheneck in zeremonieller Form empfangen.

In die Nürnberger Mittelschicht werden im 14. Jahrhundert zusehends Angehörige Schenkischer Dienst- und Lehnsmannenfamilien aufgenommen, d.h. sie erwerben das Bürgerrecht der Reichsstadt Nürnberg. Dabei ist der soziale Kontakt untereinander hilfreich, denn oft stellen (frühere) Schenkische Lehnsleute, die bereits dieses Bürgerrecht genießen, die notwendige Bürgschaft zur Neuaufnahme.

Heinrich Lochner ist am 24.3.1340 Zeuge beim Verkauf eines Gutes der Meticher von Kühlenfels, wobei er als bambergischer Burgmann auf Burg Pottenstein bezeichnet wird[9]. 1343 hat er vorübergehend seinen Ansitz in Rengersricht bei Pyrbaum im Landkreis Neumarkt, wo er zu dieser Zeit Zinslehen und „Reutäcker“ in Möning (Stadt Freystadt) von der Deutschordenskommende zu Nürnberg hat[10].

Um 1350 kauft er die Wasserburg in Eschenbach an der Pegnitz (Reichenecker Lehen), die den Türriegel von Riegelstein, gehört, die – zusammen mit den Spieß – als Oheime von Heinrich Lochner auftreten und ihm die Burg veräußern (sein Todeszeitpunkt dürfte in etwa 1357 gewesen sein)[11]. Er ist zu diesem Zeitpunkt, höchstwahrscheinlich in fortgeschrittenem Alter, Amtmann und Richter auf der Burg Pfaffenhofen (besser bekannt als „Schweppermannsburg“) bei Kloster Kastl[12].

„Schweppermannsburg“ bei Kloster Kastl

im heutigen Landkreis Amberg-Sulzbach

in der Oberpfalz

www.burgenseite.de –

Foto mit freundlicher Genehmigung von Marcus Müller, München

Heinrich Lochners Mutter ist also eine Schwester von Dietrich II. Spieß, verheiratet mit Gebhard – auch Götz – Lochner, der 1318 seinen Ansitz in Loch bei Königstein hat[13], die „Locher Wiesen“[14] besitzt und zwischen 1319 bis 1321 als Lehensmann der Schenken von Reicheneck auftritt[15]. 1344 gehört ihm noch Fuchsrieth, eine Wüstung bei Schupf, einem Ortsteil von Happurg, sowie der Zehnt bei der Gemeinde See in der Nähe von Happurg im Landkreis Nürnberger Land[16]. Von seinem mutmaßlichen Onkel Hermann Tockler aus Nürnberg erbt er eine Hube zu Förrenbach[17] als Reichenecker Lehen.

Sein Bruder Seifried – Seitz – Lochner ist selbst Biedermann ein Begriff, der 1335 einen Hof bei Stallbaum, Gemeinde Pommelsbrunn, vom Kloster Bergen, als Leibgeding (= Leibrente im Alter) für sich und seine Kinder erwirbt[18]. Seine Tochter Mechthild findet sich bei Biedermann und wird dem Otto Kress von Kressenstein zu Nürnberg-Kraftshof und Neunhof 1339 angetraut – und durch deren Familienarchiv eindeutig belegt – erbt bei dessen Tod ebenfalls im Jahre 1339 testamentarisch die Güter zu Rückersdorf und Behringersdorf. Ein Beweis, dass Biedermanns Angaben wahre Zusammenhänge veranschaulichen, da ihm seine Informationen seitens der jeweiligen Adelsgeschlechter um 1750 zur Verfügung gestellt worden sind: in diesem Fall von den fränkischen (!) Lochnern, d.h. den Freiherrn Lochner von Hüttenbach, der einzigen Linie, die bis heute blüht!

Mechthilds Bruder, Hermann Lochner von Königstein, ist höchstwahrscheinlich Richter um 1350 in Hohenstadt; sein Sohn Ulrich muss ebenso bei der Fehde seines Vetters Heinrich Lochner Urfehde schwören – er lebt in der Nähe von Winkelhaid bei Nürnberg, wo er Besitz hat – ein weiterer Bruder unbekannten Namens zu Happurg[19].

Zurück zu den Schenken von Reicheneck: im Herbst 1348 ist es soweit „die Mittel der Schenken sind erschöpft“[20] ihren Krieg gegen Nürnberg und die Pfalzgrafen fort zu führen; letztere hätten Reicheneck sogar zerstört: Konrad III. der Krieger und seine Brüder aus der Konrad’schen Linie „ergeben“ sich, indem sie ihren Anteil an Reicheneck, das bislang freies Eigen ist, den Pfalzgrafen zu Lehen und Gewartung auftragen (im Kriegsfall: Belegung der Burg mit Militär) und schwören zudem nichts mehr gegen die Stadt Nürnberg zu unternehmen, in der Handwerker in jenem Jahr einen Aufstand gegen das patrizische Stadtregiment anzetteln, was letztere jedoch ohne Strafverfolgung nach der Niederschlagung quittieren. In der Sprache des Mittelalters heißt das: die Schenken und ihre Helfershelfer schwören Urfehde!

www.geoportal.de/bayernatlas – Landkarte im Bayernatlas –

bearbeitet von Katharina Brütting genannt Lochner

Als Endpunkt der Fehdetätigkeiten des „Raubers“ Konrad III. Schenk von Reicheneck, seiner Brüder und damit auch des „Plackers“ Heinrich Lochner, der als solcher in den entsprechenden Nürnberger Annalen auftaucht, wird er bei einem Überfall in der Nähe von Henfenfeld im Jahr 1350 als „über diesen Plackern Hauptmann gewest“ bezeichnet, dann sein Bruder Konrad Lochner d.J., sein Vetter Ulrich Lochner (siehe oben) und „andere mehr“[21]…

…diese „andere mehr“ sind, u.a. die Türriegel, die von der Tanne, die Birkensee und „…das Raubgut kam auf die Feste Rothenberg, Burg Reicheneck, Spieß, Hohenstein und Stierberg“. Schaut man sich die Sache näher an – Auslöser ist ein entlaufener Eigenmann, der sich nach Nürnberg abgesetzt hat nach dem Motto „Stadtluft macht frei“ – weswegen Heinrich XI. von Wildenstein zum Rothenberg 1350 Nürnberg die Fehde ansagt, erscheint „die räuberische Aktion“ wie eine „spontane Nachbarschaftshilfe“. Im Mittelalter steht das Wort „Freund“ sogar synonym für allgemein „Verwandtschaft“[22]…

Die Schenken von Reicheneck sterben im Mannesstamm 1411 aus; ihre Erbtöchter heiraten in das Geschlecht der Absberger ein, die nicht nur den berühmt-berüchtigtsten und grausamsten aller fränkischen Wegelagerer hervorbringen, nämlich Thomas von Absberg, sondern, als wohl fränkische Edelfreie, mit dem besonderen Recht der „Freiung“ ausgestattet sind, weshalb sie Asyl gewähren dürfen gegenüber jedermann (was erst 1799 aufgehoben wird)[23].

Nach etwa 1370 hört man nichts mehr von den Königsteiner Lochnern; es ist anzunehmen, dass sie, wie die mit ihnen verschwägerten von Gotelmshofen, im Bürgertum der Reichsstadt Nürnberg aufgehen:

Die Linie des Seitz Lochner, die bereits Verbindungen nach Nürnberg pflegt und dessen Sohn als Richter fungiert hat, könnte eine weitere Lochner-Linie in der Reichsstadt begründet haben, denn um 1418 hat ein Heinrich Lochner die Voraussetzungen und erwirbt das Bürgerrecht – vielleicht übernimmt Marquard Koler (später: Patriziergeschlecht der Koler von Neunhof – dort ab 1582, die seit 1319 im „Inneren Rat“ sitzen und 1688 erlöschen) die Bürgschaft für ihn. Zwischen 1419 und 1429 zeichnet Heinrich Lochner mit ihm einige Schuldscheine der Handelsgesellschaft des Konrad Kress von Kressenstein (heute im Familienarchiv der Kress im Historischen Archiv des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg unter der Signatur: FM-KRE-1 28.A.26-35). Da „Heinrich“ nur bei den „blauen“ Linien der Lochner „Leitname“ ist, und die Linie der Lochner von Nürnberg („rote Linie“) bezeichnenderweise diesen Namen niemals führt, kann Heinrich Lochner als Nachfahre der Lochner von Königstein angesehen werden[24]. –

A N H A N G:

Bildfreigabe aller Fotos in 03 LVK HISTORIE

(außer anderweitig gekennzeichnete):

Loch bei Königstein in der Oberpfalz und Locher Felsen –

dafür besten Dank an Horst Meidenbauer, Markt Königstein

-

StA Amberg, Kloster Michelfeld Nr. 10 und 13; sowie in: „Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Band 2: Sulzbach-Rosenberg, ehemaliger Landkreis Sulzbach-Rosenberg, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München, 2002, S. 80 ↑

-

Eckard Lullies: „Das Lehnbuch der Schenken von Reicheneck von 1331“, Altnürnberger Landschaft e.V., 2005 – Jürgen Dendorfer: „Die Grafen von Sulzbach“ in Ferdinand Kramer & Wilhelm Strömer (Hrsg.): Hochmittelalterliche Adelsfamilien in Altbayern, Franken und Schwaben (Studien zur Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, Band XX), S. 179–212, Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 2005 ↑

-

Konnubium: Bezeichnung für die Verbindung zwischen ursprünglich voneinander abgegrenzten gesellschaftlichen Gruppen durch Heirat – bezogen auf einzelne Familien gilt es als Maßstab für die soziale Stellung einer Familie – in: Cord Ulrichs: „Vom Lehnhof zur Reichsritterschaft“, Verlag Steiner, Stuttgart, S. 133 – 134 ↑

-

www.geoportal.bayern.de/bayernatlas – Landkarte im Bayernatlas – bearbeitet von Katharina Brütting genannt Lochner ↑

-

Gustav Voit: „Der Adel an der Pegnitz 1100 – 1400“, Verlag Degener & Co., Neustadt/Aisch, 1979 – S. 28 ↑

-

Gustav Voit: „Reicheneck“, Altnürnberger Landschaft e.V., Nürnberg, 1989, S. 45 ↑

-

Gustav Voit: „Der Adel an der Pegnitz 1100 – 1400“, Verlag Degener & Co., Neustadt/Aisch, 1979,

S. 81 – 83, (Hauptstaatsarchiv München, Reichsstadt Nürnberg RN 547) ↑

-

Gustav Voit: „Der Adel an der Pegnitz 1100 – 1400“, Verlag Degener & Co., Neustadt/Aisch, 1979, S. 9 – „familia“: Gemeinsame Identität: Trotz der verschiedenen Linien und Zweige innerhalb einer Familia teilen die Mitglieder oft ein gemeinsames Selbstverständnis und eine Zugehörigkeit zum Adelsgeschlecht. Dies kann sich in der Wahrung von Traditionen, Werten und dem gemeinsamen Auftreten in der Öffentlichkeit äußern ↑

-

Johannes Looshorn: „Die Geschichte des Bistums Bamberg“, Band III, München, 1891 (Nachdruck 1981), 704 f. ↑

-

„Die ältesten Urbare der Deutschordenskommende Nürnberg, bearbeitet von Gerhard Pfeiffer, in: Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, X. Reihe, 10. Band, 34), Neustadt/Aisch, 1981 ↑

-

1357 sitzt Heinrich Sittenbeck auf der Burg in Eschenbach – Robert Giersch, Andreas Schlunk, Bertold Freiherr von Haller:

„Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft“, Selbstverlag der Altnürnberger Landschaft e.V., Lauf a.d.Pegnitz, 2006, S. 107 ↑ -

StA AM – Staatsarchiv Amberg – Kloster Kastl Urkunde Nr. 136 ↑

-

Reichsstadt Nürnberg, Bürgerbuch I, Nr. 528 = Die Nürnberger Bürgerbücher I. – Die Pergamentenen Neubürgerlisten 1302 – 1448;

Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 9, Nürnberg, 1974) ↑ -

Eckard Lullies: „Das Lehnbuch der Schenken von Reicheneck von 1331“, Altnürnberger Landschaft e.V., 2005, S. 47, dortige Fußnote 554 ↑

-

StAN RN 297, 335 und StAN RN 329 – StAN = Staatsarchiv Nürnberg ↑

-

HStA M, Kurbaiern 22970 ↑

-

StAN RN 388 – Hube = ein kleinerer Bauernhof mit etwa ½ Hektar Land ↑

-

StAN RN 501 – 1339 Heiratsbrief: Otto Kress von Kressenstein und Mechthild Lochner (GNM Nürnberg – Historisches Archiv – Signatur FM-KRE-1 25.A.01) ↑

-

StAN Rep. 499, n 201a, Heft 1, S. 10 ↑

-

Zitat nach Gustav Voit: „Der Adel an der Pegnitz 1100 – 1400“, Verlag Degener & Co., Neustadt/Aisch, 1979 ↑

-

Der Überfall von 1350 im „Acht-, Verbots- und Fehdebuch der Stadt Nürnberg von 1285 – 1400“, bearbeitet von Werner Schultheiß, Nürnberg, 1960 –

Johannes Müllner: „Die Annalen der Reichsstadt Nürnberg von 1623 – Teil 1: Von den Anfängen bis 1350“, Selbstverlag der Stadt Nürnberg,

Stadtarchiv, 1972, Seite 79 – NAB 79, Müllner I, 481f, StA Nürnberg RN 804 ↑

-

www.herrensitze.com – Festung Rothenberg ↑

-

nach einem Text von Heinrich Zillinger, ehemaliger Archivar von Eschenbach a. d. Pegnitz: „Von Plackern und Raubrittern“, datiert vom 17.3.1981 ↑

-

Bei Gustav Voit: „Adel an der Pegnitz 1100 – 1400“, Verlag Degener & Co., Neustadt/Aisch, 1979 – und –

Eckard Lullies: „Das Lehnbuch der Schenken von Reicheneck von 1331“, Altnürnberger Landschaft e.V., 2005 – Heinrich Lochner 1418 Bürger zu Nürnberg: Amts- und Standbuch Nr. 298 – aus dem Namensregister zu den Bürgerbüchern in den Amts- und Standbüchern der Stadt Nürnberg Nr. 274 – 277 von 1335-1448 ↑